在太行山南麓,耸立着一座美丽的“国际花园城市”——晋城。

位于山西南部的晋城市,近年来乘着资源型经济转型综合配套改革试验区建设的东风,发展迅猛,但伴随而来的,是日益尖锐的土地供需矛盾。新形势下,晋城市国土资源局转变传统思维,充分释放政策红利,大力开展工矿废弃地复垦、矿业存量土地整合利用、城乡建设用地增减挂钩等用地新机制的实践与探索,不仅保护了耕地,还为全市的转型跨越发展拓展了空间。

工矿废弃地复垦利用——“五小”用地再现生机

晋城市泽州县是山西省的能源化工基地,人称“煤铁之乡”。上世纪八九十年代,在“有水快流”思想的影响下,泽州大地上,小煤矿、小铁矿星罗棋布。经过多年治理整顿,小冶炼、小化工厂全部取缔,小煤矿经过资源整合和兼并重组后保留了30座,留下了许多废弃、闲置、低效利用的建设用地。

一方面,用地指标紧张,很多重点项目排队等地;另一方面,大量工矿用地闲置。

如何破解尴尬局面?

晋城市国土资源局率先开展了工矿废弃地、未利用地、空心村、压煤村“四项调查”,不仅摸清了所有已关闭的“五小”企业废弃地,还扩展到废弃公路、水利用地,以及即将关闭的工矿企业的闲置用地,做到了不漏一宗、不落一处。

记者在泽州县高都国土资源所看到了“四项调查”的台账,每一页都清晰记录着宗地的权属、位置、界线、面积、地类、实地影像等资料,一目了然。泽州县国土资源局局长徐选余介绍,这是晋城市统一建立的宗地“一卡清”档案,通过一张卡片反映出宗地的所有信息。经调查,全市共有工矿废弃用地1917宗,总面积2.8万亩,初步估算可复垦耕地面积达1.76万亩。

机会青睐有备者。2012年3月,国土资源部下发了《关于开展工矿废弃地复垦利用试点工作的通知》,确定在全国10个省(区)中各选择2~3个市县开展工矿废弃地复垦利用试点工作。晋城市顺理成章被列为试点。

晋城市国土资源局局长赵晓华介绍,为确保工矿废弃地复垦使用专项规划科学、适用、易操作,晋城坚持“五结合”的原则:与土地利用总体规划相结合,纳入了总体规划的“大盘子”;与土地整治规划相结合,坚持“优先复垦为耕地”的原则,因地制宜规划复垦方向;与城镇发展规划相结合,按不低于复垦调整使用指标的20%安排用于拆旧复垦区所在乡镇城镇化发展用地;与产业发展规划相结合,为工业园区建设留足用地空间;与近期落地项目相结合,充分考虑到急需用地的转型项目和市以上重点工程,在规划中优先安排用地。

复垦是关键,更是难点。为确保资金,晋城市提出了“从土地收益中拿出一部分设立复垦启动资金,聚合土地整治、农业综合开发、农村扶贫等七项涉农资金投放项目区,政府担保金融借贷,引入社会资金”四种途径。泽州县政府出台了《关于工矿废弃地复垦利用的若干意见》,提出要建立工矿废弃地复垦利用协调挂钩机制,鼓励乡镇政府、项目单位、原土地使用权人进行复垦,按20%或50%的不同比例给予指标、资金奖励,提高了各方的积极性。此外,晋城市国土资源局严格要求项目建新区必须实施活土层剥离,用于土地复垦覆土层来源,并严把验收关,将土层厚度、平整度、地力等作为硬性条件,确保复垦的质量。

“目前,全市已完成工矿废弃地复垦3500亩。预计到2014年,全面完成规划确定的1.76万亩工矿废弃地复垦任务。”赵晓华信心满满。

矿业存量土地整合利用——政府主导多方共赢

沁水县嘉峰镇长畛村,30余亩新整的大片耕地上,玉米、豆角等作物长势正旺。很难想象,这里曾经是长畛煤矿的所在地。“几年前,长畛煤矿被山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿整合关闭,这片土地就一直闲置。2011年,县里开展矿业存量土地整合,这片地复垦后交给长畛村的老百姓耕种,村里的耕地面积增加了,置换的用地指标也为企业的升级改造提供了空间。”沁水县国土资源局局长赵沁生说。

2009年实施的煤矿企业兼并重组整合,使晋城市的煤矿由原来的391个减少到137个。晋城市国土资源局的一份调查表明,随着整合煤矿生产规模的扩大和配套设施增建以及生态环境建设的要求,全市有三分之一的煤矿需要重新选址,二分之一的煤矿因产能提升需要新增建设用地,用地需求高达9700多亩。而历年关闭和被重组整合的煤矿建设用地有2.7万余亩,大部分处于闲置状态,可用于复垦利用的约有1.2万余亩,复垦置换后完全可以解决新增用地需求。

2011年,根据国土资源部和山西省政府《关于创新矿业用地管理机制合作协议》、《山西省矿业存量土地整合利用指导意见》的要求,晋城着手进行煤矿存量土地整合利用工作。赵晓华介绍,在编制实施方案过程中,各县(市、区)结合土地利用总体规划和城乡建设规划,本着有利于煤炭企业和乡村集体经济共同发展的需要,坚持了四个结合:一是企业生产规模与国家控制用地指标相结合,合理调整初设用地布局;二是企业补充自有用地资源与政府统筹调配用地相结合,严格设定企业建设区新增用地面积;三是企业项目用地与乡村发展规划相结合,切实做到村企双赢和谐发展;四是企业运作与部门服务、指导、协调相结合,确保矿业存量土地整合利用工作的顺利实施。

矿业存量土地整合利用是系统工程,实施中,沁水县建立了政府主导、各部门配合的工作机制。对关键性的焦点问题,政府协调会集中办理,合理解决。各相关职能部门各司其职,全程服务。所涉乡(镇)负责人深入企业,加强与煤炭企业的沟通协调,现场解决存在的问题。目前,沁水县1209亩的土地复垦任务已经全部完成,通过了市、县国土资源部门的验收。

记者了解到,第一批矿业存量土地整合利用工作完成后,可周转指标6000余亩,解决105个煤矿企业的用地需求。

建设用地增减挂钩——规范运作拓展空间

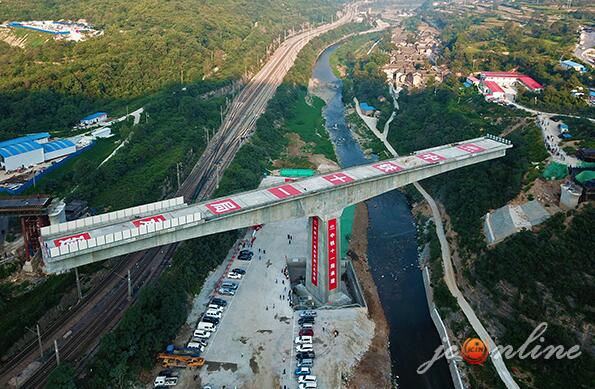

一座座高楼拔地而起,处处散发着欣欣向荣的气息——这里是泽州县的商贸大镇巴公镇。

然而,就在两年前,巴公镇还面临着发展困境——村庄摊大饼似的扩张、产业园区没有发展空间、一个个重点项目无地可用,还有一些煤炭资源被村庄压在下面。

城乡建设用地增减挂钩试点的实施,拓展了用地空间。

巴公镇西郜村地下有300多万吨煤,是典型的压煤村。在征得村民同意的前提下,镇政府将西郜村整村搬迁,列入山西省第一批城乡建设用地增减挂钩项目。西郜村村庄占地518亩,根据相关政策,整村搬迁复垦后,可置换同等面积的城乡建设用地。而西郜村搬迁安置只需130亩,这样就盘活了388亩土地,用于城镇化产业园区、工业项目建设和市场化开发。同时,还可用村下的煤炭资源换资本,解决村民搬迁安置经费,让村民轻轻松松就从农村落户城里。在巴公镇,像西郜村这样的压煤村共有14个,占地3336亩,如果全部搬迁,可节约土地1800亩,城镇化率提升到66%,为工业项目和园区建设拓展发展空间。

西郜村是晋城市城乡建设用地增减挂钩试点的缩影。如今,晋城除城区之外的县(市)全部为城乡建设用地增减挂钩试点县。记者了解到,为确保试点推进中每个上报的项目尊重民意,当地国土资源部门在进行拆旧区的选址时,以县土地利用总体规划为依据,实地调查需拆迁村庄及废弃工矿用地的复垦潜力、基础条件。通过对整理潜力、土地适宜性、环境影响等进行可行性分析,并对项目区新增耕地面积、质量和效益进行预评估,最终确定拆旧区位置、面积等。建新区选址时,以省批周转指标规模为总控制,严格按照土地利用总体规划的要求,并充分听取有关乡镇、村组意见。

据了解,山西省国土资源厅共批复晋城市12个城乡建设用地增减挂钩试点项目,拆旧区面积2920亩,周转指标2408亩,其中用于安置建新区748亩,城镇工矿建新区1660亩。目前,12个项目拆旧区复垦面积已完成862亩,城镇工矿建新区1660亩用地的土地征收已经得到省政府批复,现已进入供地阶段,安置建新区也已全面开工建设。城乡建设用地增减挂钩试点,不仅改善了农民生产生活条件,增加了耕地面积,提高了土地利用效率,还有效缓解了经济发展的用地需求。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号