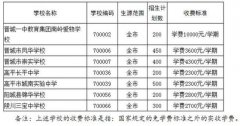

图为陈南(右)夫妇在清理像章的灰尘。本报记者 李剑锋 摄

晋东南地区是革命老区,红色文化源远流长。在阳城县蟒河镇的孔池村,70岁的陈南老人历经近半个世纪,精心收藏了近万枚不同时期、主题、材质、工艺的毛泽东主席像章,并建立了像章陈列馆对外开放,像章文化在这个小山村里绽放光彩。

2月2日,记者在孔池村见到了陈南夫妇,他俩衣着朴实,胸前都别着一枚红色的毛主席像章。毛主席像章陈列馆就设在他家的二楼,踏入陈列馆,一幅粗布刺绣的《毛主席去安源》映入眼帘,这幅刺绣是按毛主席实际身高绘制的,来自河南民间,实属难得。据介绍,陈列馆里最小的毛主席像章直径只有0.8厘米,最大的直径可达12厘米,其中以直径6厘米、8厘米的像章居多。50多平方米的展厅内,陈南夫妇将收藏的像章拼成“东方红”“太阳升”“永远怀念”等字样,珍藏在玻璃相框内,他们还专门制作了陈列柜,将像章分类进行收藏,吸引了周边许多村民前来观赏。

“孔池村原是阳城县的学毛著点和民兵点,1967年国庆节期间,我作为山西六个民兵代表之一,参加了北京军区学习毛主席著作积极分子座谈会。全国劳模陈永贵在看望山西代表时给我们每人送了两枚毛主席像章,十分精美。第二天我就佩戴着这枚像章登上了天安门西侧的观礼台。”回忆起往事,陈南有些激动。

同年11月,陈南又参加了北京军区学习毛主席著作积极分子代表大会,在人民大会堂受到了毛主席接见并合影留念。“北京军区特制了毛主席头像纪念章发到了代表手中,我如获至宝,特别珍惜,从此就开始了毛主席像章的收藏历程。”陈南说。

在陈列馆里,陈南给记者展示了这三枚珍贵的像章。记者看到,在像章背面的别针下印有“北京红旗像章厂制”和“中国人民解放军总政治部制”等字样。陈南介绍说,当时,全国各地、各大军区、行业都在制作毛主席像章,材质涵盖金、银、铜、铁、锡等。主题上,有的以纪念性的内容为主,多以铭文表现,比如“东方红”、“为人民服务”等,有的以图案衬托为主,山水画以革命里程碑遗址或共和国建设成果为代表,花鸟画类则以梅花、向日葵为代表,画面生动,寓意深远。

在诸多的收藏品里,陈南挑出两枚穿军装和一枚头戴安全帽的铝制像章,告诉记者,这种毛主席面向右方的铝制像章极为罕见,在收藏品中应该属珍品,但在陶瓷和塑料制作的像章里,向右的就比较多,因为那都是照片粘贴画。

陈南介绍说,毛主席像章作为一种文化现象,蕴藏着丰富的社会历史和文化内涵。像章可分为早期章、中期章和后期章,早期章最早可追溯到上世纪30年代延安鲁艺艺术家用牙膏皮制作的毛主席像章,后期章是指1976年以后,特别是毛主席诞辰100周年制作的各类毛主席像章,中期是从1966年到1969年,这三年多时间里,全国制作毛泽东像章上万种,总数达几十亿枚。“我们收藏的毛主席像章主要以文革时期为主,最早的一枚是1948年解放区老百姓用牙膏皮化成锡水自制的锡制圆形章。”陈南说。

在长达半个世纪的收藏历程里,陈南的收藏爱好得到了全家人的支持。上个世纪80年代,他远在青海工作的父亲给他寄来一大袋同一款式的毛主席像章,陈南主动拿出一部分送给周边的群众作纪念,并换回了不同类型的像章进行珍藏。更值得一提的是,他的儿子、儿媳、女儿、女婿以及孙辈都先后加入到了收藏的队伍中。儿子陈雷在远赴新疆、西藏出差时,也不忘帮父亲收集像章。为了筹备主席像章陈列馆,他们更是全家动员,所有人都参与了设计规划和排字粘贴。细心的老伴还主动承担起像章的日常维护和清理工作,这让陈南十分感动。

“毛主席像章体现了一代中国人朴素、忠诚、炽热的情感。”陈南说,作为徽章红色文化,毛主席像章的设计制作是集绘画、书法、篆刻、陶艺、雕塑等为一体的艺术品。这些像章设计别致,制作精良,图文并茂,用精湛的微雕艺术将毛泽东各个时期的神态刻画得栩栩如生,并将毛泽东诗词的意境与各个革命时期的历程景观巧妙地结合了起来,堪称徽章文化的经典,就连阳城的后则腰村也曾生产毛主席像章,制作的高白度瓷制像章可以说是难得的艺术珍品,充分体现了老区人民对毛主席的深厚感情。

(□本报记者 王金枝)

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号