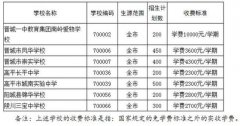

许保太夫妇正在展示他们制作完成的盔头。本报记者 牛坤 摄

在传统戏曲舞台上,人物所戴的各种冠帽称为“盔头”。盔头的制作,伴随着传统戏曲发展,有着悠久的历史。在上党地区,高平市寺庄镇北王庄村的许保太和郜改英夫妻制作的“许氏盔头”,可以说是行当里响当当的“金字招牌”。

在许保太夫妇家中,一间约10平方米的房间就是盔头制作的工作室,粗糙的硬纸板、使用了几十年的刻板、老旧的刻刀、锥子……虽然午后是很多老年人的休息时间,但这对60多岁的夫妻一直在这间小小的工作室忙碌着。

许保太是“许氏盔头”家族的第三代传人,已传承了160多年。许保太的祖父许瑞林,清同治年间就在家做戏剧用品盔头,由于喜欢钻研手工艺术,讲求精益求精,做出的产品让用户赞不绝口,深受各地演员和观众的欢迎。许瑞林的儿子许全城,自幼随父学艺,继承了父亲高超的手工艺术。而许氏盔头第三代传人就是许全城之子许保太。

上世纪70年代,许保太从部队退伍,回到家乡便跟随他父亲制作戏剧盔头。年少时的耳濡目染,让许保太学习制作盔头技艺事半功倍,没出半年就掌握了全部制作手艺。之后,他在传统工艺上进一步深化钻研,不断改革创新,做出的盔头得到了社会各界人士的赞赏。

制作盔头需打样、雕刻、扎边、刷胶、沥粉、油漆、贴金箔、上颜料、串珠等41道工序才能完成,而且都是手工制作,每一个步骤都是悠久制作技艺积淀的体现。自古以来,戏台上的帽子是一个人身份地位的象征,梨园有句行话:“宁戴破,不戴错。”可见,盔头对于戏曲的重要性。盔头大致分为冠、盔、巾、帽四类,而盔头的样式要根据戏剧中人物的不同身份、年龄、品性来分别设计。许保太说,传统的盔头样式各异,约有300种之多,常用的也有100余种,每种样式有严格的区分。

平日里,夫妻俩各司其职,郜改英负责画图样、上色等,做些细致活儿,许保太则负责刻活、合里儿等力气活。制作盔头用的厚纸板有十六层纸那么厚,刻活前先剪出盔头的轮廓,刻时要求必须刻齐边角,否则合里儿的时候各层之间就会错开,导致合不上,一件作品就会功亏一篑。“整天刻活,连手都变形了。”许保太伸出自己的双手说。

一年365天,夫妻二人几乎每天都在辛勤劳作。一般来说,制作普通的盔头完成需要三天,如果制作一顶工序复杂的凤冠,则需要20天的时间,“凤冠的小零件很多,比如穗子、珠子,还有珠子上闪光的石头,成活儿时将它们组合在一起是一件很费时间的事情。”许保太说,单是盔头上一个绒球,制作时要挑选上好的蚕丝,反复洗涤,将蚕丝的浆性去除,再染色,还要将蚕丝按要求的长度剪断,在蒸汽熏蒸下使它们变得蓬松,再反复剪圆才算完成。制作盔头的每个步骤都需要手工完成,即使心细手巧的人,掌握这项手艺也得经历三五年学习。

如今,随着技术进步,有了机器生产的盔头,但无论是曲艺名家还是票友,都青睐这种传统的手工盔头,之所以多年来许氏盔头备受上党戏曲界人士的青睐,不仅因其秉承传统工艺,也和其用料考究密不可分。他们使用的胶水和布料都十分讲究,贴布料、贴金箔的时候,要看火候,贴早了没有亮度,贴晚了就粘不牢靠。

回忆制作盔头的这几十年,许保太说,由于盔头制作全靠手工,很耗费时间,且收入微薄,须得坐得住,吃得了苦,才能坚持下来。他们夫妻俩,几度因为苦累烦琐的原因想放弃,但却发现这门手艺已经和他们的生活融为了一体,无法分割了。虽然经常忙碌赶工,许保太和老伴儿还是愿意过这种苦乐年华。他说,只要能维持生计,就不会放弃这门老手艺。

值得一提的是,2013年这门手艺被列为市级非物质文化遗产,给了他们不小的鼓励。许保太表示有信心把这门手艺传下去。如今,他的儿子许有义和儿媳也在认真学习盔头的制作,将成为这门手艺的第四代传承人。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号