■本报记者 陈马利 这里曾试制成功我国第一枚空投鱼雷,填补了我国海防武器装备在这个领域的空白;

这里承接着世界第三代核电机组爆破安全阀的生产任务,成功跻身了极高门槛的核电装备制造行列;

这里还是我国武器装备关键核心产品的科研生产基地,国家重点保军企业……

事实上,当五十年前,第一根钢桩在汽锤沉重的击打下,一寸寸插入太行南麓腹地时,一段属于中国军工的“江淮”传奇也就此展开。

江淮机械厂。

1 狭长山沟里建厂

上世纪六十年代,国际形势云谲波诡,出于国家安全考虑,党中央决定将东部一线和中部二线的国防尖端项目搬迁到三线地区。江淮机械厂(江淮重工前身)就是在此背景下,于1966年8月由国家第五机械工业部批准在位于太行山南麓的晋城境内建设的一个国防三线工厂。

当年,筹备建厂的人员以太原江阳化工厂为主,还有部分来自长治淮海机械厂。时任江阳行政科副科长,如今已至耄耋之年的冯晋见证了江淮机械厂从无到有的全过程。专家们乘直升机俯瞰地形,按照“靠山、分散、隐蔽”的方针,最终将厂址定格在太行山脉两山之间一条蜿蜒6公里的狭长山沟里。在这样的环境下建厂难度不言而喻。“不说别的,单单是吃、住、行都是大问题。”冯晋说,为了解决住房问题,无论是技术人员还是职工只能按照分散居住、分散办公、统一领导的办法,安排在厂址邻近的不同的小山村里。

尽管困难重重,但筹备组肩负着党组织的重托,毫无怨言,啃窝头、喝雨水,风餐露宿,没有办公地就借住邻村的古庙,没有交通工具就靠两条腿,爬山钻沟,勘探、施工、安营扎寨,边建边安装,边调边试验,硬是在山沟里建成一个国防三线工厂。而且,不到四年,就完成了第一期工程的建设任务,并顺利投产。在二期工程建设中,更是一边紧张繁忙地进行军工生产,一边热火朝天地进行厂区建设,会战的热潮一浪高过一浪,攻坚的战役此起彼伏,最终在1978年国庆节前夕全面建成了第一代空投鱼雷生产线。昔日荒芜的山沟从此焕然一新,江淮机械厂也因过硬的军工产品名扬四海。

2 逆境中重获新生

对于一个军工企业来说,其成长的每一圈年轮无不历经风雨洗礼。江淮也不例外。上世纪八十年代中期,由于主导军工产品的生产纲领被撤销,资金紧张和任务锐减的双重压力使工厂跌入低谷。

“不仅生产生活环境艰苦,工资还很低,而且不能按时发放。”当年在厂的职工对于江淮遇到的困境仍历历在目。由于企业长期亏损,江淮机械厂一度成为我省军工行业和船舶系统最为困难的企业,已经到了濒临倒闭的边缘。由此造成的直接后果就是,人心涣散。“有本事、有门路的人纷纷外调,建厂初期分配到厂里的130余名国家重点院校的本科毕业生,到1990年时,只剩下8个人。”

但是山沟里建厂的江淮人早已磨砺出勇于逆风飞翔的铮铮铁骨。新上任的厂长李曙青,在首次全厂职工大会上,就带领班子成员立下了“如果在短期内改变不了工厂的落后面貌,就地免职,永不调走”的誓言。之后,他们一方面积极向上级跑项目,要资金和政策;一方面千方百计请来专家和技术人员,发展生产积蓄力量。为了争取上级支持,除了集团公司的领导外,总参、国防科工委、海军、国家计委、财政部等部门的首长、领导见了个遍;为了解决专家的车票问题,李曙青和时任党委副书记的郜光明专程前往新乡火车站站长门外足足等了3个小时……

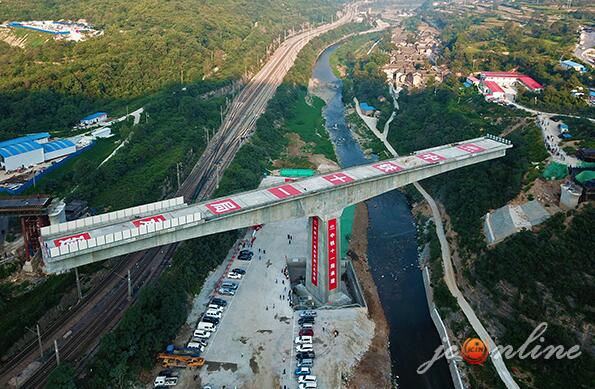

精诚所至,金石为开。他们不辞辛劳,多方奔走,终于跑出了成效。此后十余年,江淮不仅跨行业承揽了多项产品开发和新项目,还争取到了“九五”国防三线调迁计划。至此,这个曾经在逆境中挣扎的江淮机械厂又获得了新生的机会。至21世纪初,江淮的固定资产增长了80倍、经济总量翻了近六番、职工年收入也增加了近二十八倍。而且他们提出的“三年奋斗、五年积累、八年搬出山沟”的奋斗目标也都变成了现实。

3 创新带来第二次飞跃

如果说上世纪90年代开始的扭亏为盈是江淮的一次凤凰涅槃,那么进入新世纪,他们正面临第二次飞跃——转型升级。

如何在瞬息万变的市场中始终立于不败之地?如何为企业在市场中赢得更大的生存空间?如何在强手如林的军工企业中始终站在行业的前端和制高点?江淮重工给出的回答是:创新!

创新是引领企业发展的第一动力,唯有创新才能实现转型发展。江淮重工始终将发展的基点放在创新上,紧紧围绕加快军民融合发展,建设我国武器装备关键核心产品科研生产基地和区域一流高端装备智能制造领军企业这一目标,以军为本,以民兴业,加大产业结构调整力度,加快产品结构调整,主动推进技术创新、商业模式创新和体制机制创新。

经过不懈努力,江淮重工在军工武器装备多个专业领域、多种产品、多项技术、多项工艺上达到了国内领先水平,并且拥有特种产品研制、试验、测试、装配、铸造、销毁能力,近百种新技术、新工艺在国家重点型号产品研制中得到应用。在确保军品科研生产稳步推进的同时,江淮重工民品经营实现快速发展,2011年民品经济总量首次超过1亿,军民品比例趋于合理,转型发展取得阶段性重大成果。

转型升级的脚步从未停歇,党的十八大以来,江淮重工又从战略定位、能力布局、产业结构、管理模式、经营方式等领域全方位深化军民融合发展,并明确了将老厂区建设成为军工产品科研生产基地,将晋城经济开发区现有厂区建成精密机械加工制造基地,在金匠工业园新建中船重工(晋城)新能源装备产业园区。依靠中船重工集团和市委市政府的强大后盾,重点布局新能源装备、新材料、替代进口高端装备三大民用系列产品,加快完成新能源装备产业基地的建设,进一步实现产业整体升级,从而实现军民融合深度发展。江淮还将创造更多的奇迹!

4 不变的“红色基因”

8月28日,江淮重工将迎来她五十岁华诞。五十年来,江淮,就像一颗幼苗根植于太行深山之中,生根、发芽、成长、繁华……然而永远未曾改变的则是那融入江淮人血脉中的“红色基因”。

不管是创业阶段的奉献、扭亏阶段的坚守,还是转型阶段的开拓,长期的军工科研生产实践,困境中的艰苦磨炼,市场经济的严峻考验,铸就了江淮人不畏艰难、敢涉险滩、善打硬仗、勇于创新的优秀品质,一代代军工人传承的“红色基因”,也积淀和升华了富有江淮特色的企业文化,凝练出了“自强、自信、求实、求精”的企业精神。

新时期江淮人又把江淮精神总结为:国家至上、军工报国、矢志不渝的爱国主义精神;不畏艰难、艰苦奋斗、开拓进取的创业精神;自强不息、百折不挠、永不言败的拼搏精神;扎根三线、一心为公、不计得失的奉献精神;诚实守信、朴实无华、踏实肯干的“三实”精神。

诚如江淮重工董事长、总经理聂秋社所言,这种精神正是所有江淮人的性格,是江淮的魂,这是他们的安身立命之根本,也是江淮重工今后发展壮大,再创奇迹的“制胜法宝”。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号