■黄平顺 对历史上曾为公社的鲁村,一直有种难以割舍的情怀,那是一个承载童真、弥漫真情的地方。“公社是棵常青藤,社员都是藤上的瓜,瓜儿离不开藤,藤儿离不开瓜,藤儿越肥瓜越大……”这首在50年代末60年代初家喻户晓、广为传唱的歌曲,承载了太多的政治色彩,唤起许多激情燃烧的记忆。

鲁村,位于泽州县东北部,为北义城镇所辖。这个远离县城的偏远地区,地处泽州、高平、陵川的交界之处,素有“鸡叫一声听三县”之说。

相传战国时期,山东一崔姓官人在此建庄,初名鲁崔村,后因崔姓族人中有人犯罪,恐遭灭门之祸,遂将崔姓改为任姓,并将村名中的“崔”字去掉,更名为鲁村。

拂去岁月遗留的烟尘,你会看到一个渐次清晰的鲁村。历史上,鲁村曾经是一个百年古镇,根据光绪凤台县续志提供的地图,在清代中晚期,鲁村曾经是凤台三大集镇之一,为泽州北部最大的商贸集散地。村中现存多处临街店铺,皆为明清时期遗留。那条青石板铺就的百年老街,在明清时曾是商贾云集之地。至今依旧残存着不少年代久远的历史遗迹,村中一些老宅院布局风格迥异,古朴厚重,旧时的繁华之景足以想象。

街巷纵横的村中,星罗棋布着六庙、五堂、五阁等古色古香的建筑。现存枝叶茂盛的古槐八株,宛若历经沧桑的老人,默默地为村人遮风挡雨,被视为庇佑村庄平安的风脉树。村东北处,有座规模宏大的玉皇庙,创建于清光绪元年(1875),庙为上下两院,山门面东而开,现为泽州县重点文物保护单位。

鲁村村南,有一条鲜为人知的河流,古称蒲水,源头就在长治、晋城盆地分水岭的东端。战国时期,在闻名古今的长平之战中,“(秦)王自之河内,赐民爵各一级,发年十五以上悉谐长平”,走的就是这条河道。秦河内部队经蒲水突袭而上,切断了来自赵国邯郸的援军和粮食补给,取得了长平之战的最后胜利,极大地加速了秦统一中国的进程。

鲁村位于蒲河北岸的高岗之上,与高平旧时的永宁寨隔河相望。自古以来,丹河是人类行走的天然通道,史称“丹陉”,是古代豫西北进出晋东南的重要通道。

明清时期,当鲁村人从视野狭小的山区,通过“丹陉”一下子来到广阔的大平原上,凭着山里人的淳朴与诚信,将生意从太行做到了中原。虽然是从闭塞的山区走出的,但并没有禁锢他们灵活的思维,他们就像绵绵丹河一样,将自己融入淙淙沁河,汇入黄河,为泽商的历史书写了辉煌的一页。西黄石的杜家、成家,尹寨河的祁家,通过几代人不懈打拼,创造了泽商史上罕见的奇迹。如果没有西黄石成、杜两家的商业成就,就没有今天的金玉古村。

鲁村有座虸台山,虽不险峻,却声誉远播,有着独特的文化内容。山上有座庙,为当地百姓感恩李世民驱蝗有功而修建的,俗称“虫王庙”。传李世民闻泽州遭蝗灾赴此察看,见蝗虫漫天飞舞,随手抓住塞进口中狠劲咀嚼,以示愤恨,此举竟发生奇特效果,蝗虫瞬间消失得无影无踪。当地百姓感其恩德,尊称他为“虫王爷”。因“虸”为古书上说的一种吃庄稼叶的害虫,遂将“紫台山”改为“虸台山”。

虸台山是被誉为上党梆子“戏王”之称的梨园巨匠和戏曲大师赵清海的最后演出地,也是一代巨星陨落之地。1939年农历七月初二,德艺双馨的赵清海随戏班在虸台山庙会唱戏,当时他已身染沉疴却硬撑着上台演出,但终因体力不支,悄然倒在了他毕生眷恋的舞台上,再没有起来,《忠孝节》成了他最后一次辉煌的演出和绝唱。

鲁村素来民风淳朴,热情好客是他们的传统美德。走南闯北的怀商人到鲁村好似有一种家的感觉,厚道的鲁村人总是把他们让在炕头,一碗小米饭,让这些独在异乡的外地人有一种说不出的温馨。每当遇到在家门口的小工匠,圪炉锅的、弹棉花的、爆米花的、给马打掌的、起刀磨剪的、配钥匙开锁的外乡人,厚道善良的乡亲会慷慨地塞给他们几个烫乎乎、香喷喷的红薯吃,外乡人边吃边剥皮,连声赞道:“唔,太好吃了,太好吃了!”那种醇甜的滋味即使离开鲁村也会一直弥漫在心头。

农历二月十五,是鲁村历史上最古老的庙会。每年春节一过,村里就开始着手准备,粉刷街巷,挂起彩灯,特地请来戏班子,方圆三县百姓徒步前往,民俗表演盛世空前,平常较为冷清的村落变得热闹起来,呈现出难得一见的热闹。早春的庙会传递着春耕的讯号,一度成为人们备战春耕的物资交流大会。

鲁村的历史中曾经有过一段永不埋没的辉煌。那是60年代初,它升格为人民公社,管辖着十几个村庄。当时的人民公社设立在村中一处年代久远的清代院落内,在50多年前,这里可是附近最好的建筑,也是公社最热闹的所在。

上世纪六七十年代,这里一度贫困落后。村边有一泊池,容纳了平时的雨水,成为村人汲水生活之源。丹河峡谷中的几个村庄到公社开会,要经过一个有五六百米长大陡坡,当地人称为“井坡”,村中一些青壮年,每天都要沿着这个陡坡去挑水,坡下的蒲河岸边有一口老井,维系着全村几千口人及家畜的生命。

人民公社的各种牌子挂在大门两侧,门口是一处宽敞的场地,北高南低。坐南朝北的古老戏台,成为醒目的主席台,堪为新生的人民公社的“露天大礼堂”,每当集会时,这里人头攒动,红旗招展,台上两侧悬挂的高音喇叭,播放着一首首激昂的曲子,回荡在小广场的上空,连空气中都弥漫着一种让人激动的气息。

为了建设这个穷乡僻壤的落后公社,曾经付出了一代代人的不懈努力,架电、铺路、修桥、打井、盖学校,修舞台、建医院,成为那个年代最主要的建设项目,历届干部把青春和激情都留给了这个广袤的山区。

那时候,雷锋和焦裕禄成为人们争相传颂和学习的典范,激励着人们忘我地投身在社会主义建设当中。公社历届的党委书记和公社主任,无疑就是在任的焦裕禄,众多的党团员就是活着的雷锋,因为,那个时代,他们与榜样有着心灵的共鸣,有着灵魂的融合。

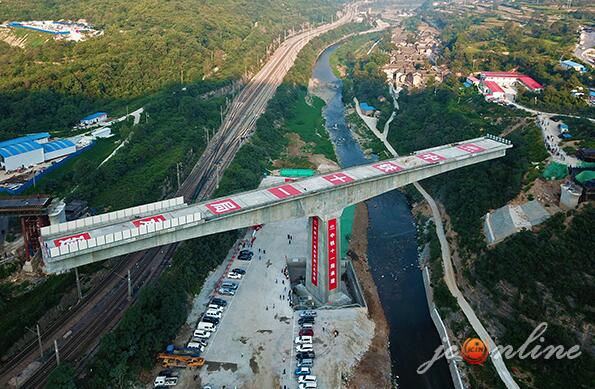

上世纪八十年代以前,原本闭塞的鲁村交通十分不便,县城通往公社的大卡车为唯一的班车,汛期来临,丹水汹涌,滚滚河流拍打在岸边,阻隔了人们与外界的交流,只能望河兴叹。时任公社党委书记黄守义,情系百姓,决心倾其全力造福桑梓,毅然发动修桥大会战。从各村抽调青壮年劳力500余人,抽调牛、马车100多辆,组成四个连队,昼夜加班,争抢速度。工地上红旗飘飘,喇叭声声,人欢马叫,汇成了一曲鲁村人的劳动交响曲。在桥梁专家牛云祥指挥下,经过年余苦战,一个长58.46米,宽8.5米,高23米,单孔跨径40米的石拱大桥飞架成功。

1981年8月1日大桥剪彩通车那天,上城公村彩旗飘扬,人山人海,村西被拥挤得水泄不通。人们涌上桥头,领略大桥的恢弘气势和凌空鸟瞰的感受。这座在计划经济时代留给鲁村最后的礼物,让当地人感到值得纪念。因此,每年的八一建军节,成为鲁村约定俗成的新集市日沿袭至今。

随着鲁村乡在撤乡并镇中消失,昔日重镇的喧闹,公社的激情岁月,乡级头衔的光环,这一切亦如过眼烟云成为历史。随着岁月的流逝,曾经的辉煌和喧闹渐渐淡去,鲁村开始归于平静。承载了一个特殊时代的鲁村,在走过了30多年的岁月后,人们依然怀念那些为鲁村的发展呕心沥血,鞠躬尽瘁的人民公仆。

事实上,大自然对鲁村是极其眷顾的,馈赠给了这方土地上的人们两件宝贝,一是小米,二是红薯。在鲁村人眼里,黄灿灿的小米比金子还要弥足珍贵,它的分量和太行山一样厚重。在那个生活拮据的困难年代,几粒小米汤不知救活了多少嗷嗷待哺的儿郎。生病了,熬一碗小米粥,堪比鸡汤;肚饿了,炒一碗鸡蛋炒小米,比吃酒席还要喷香。

鲁村又是一个“双胞胎村”,甚至出现一个家族连续十代传女不传男的双胞胎基因,被誉为鲁村最为神奇的“十代双胞胎”家族。CCTV科教节目制作中心节目编导张丽颖将当地小米采样带回北京检测。果然,鲁村小米中的叶酸含量比其他谷类粮食高出很多倍。瑞典一科研机构研究发现,服用叶酸的女性较没有服用叶酸的女性,生双胞胎的几率高出近一倍,鲁村盛产双胞胎之谜终于破解。

连鲁村人都没有想到的是,日常赖以生存的口粮,太行山的普通小米,竟然有着与众不同的特别之处,以其多营养、高叶酸、原生态的特点被央视《走近科学》栏目所关注后,鲁村这座昔日古镇在历经了数百年的风雨之后,又一次声名鹊起,香飘全国,“鲁村小米”随同鲁村昂然走进了一个新的时代。

吃小米饭长大的鲁村人,像太行山一样朴实和敦厚,无论行多远,就像深秋成熟的谷穗,披着金黄,谦逊低调,自豪而不自满,昂扬而不张扬,踏实而不浮躁。因为,他们生来就与金穗血脉相连,生命的根须早已深扎在鲁村这片深情的土地上,他们的脉络中,永远延续和流淌着太行谷子的品格。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号