本报讯 记者郜晋龙报道:近年来,我市把文物和“非遗”保护纳入全市重点工作,不断加强文物和“非遗”保护工作,取得了显著成效。

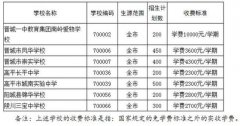

截至目前,全市共有国保单位65处、省保单位34处,市保单位501处,市保以上文物保护单位共计600处,居全省第一。馆藏可移动文物95699件,名列全省前茅。另外,有国家级“非遗”项目19个、省级53个、市级70个,国家级代表性传承人9名、省级62名、市级103名。今年5月,我市又有15个“非遗”项目入选省级“非遗”项目名录,目前正在公示中。

在文物保护方面,我市始终走在全省前列,截至目前累计争取和筹集各级文物保护资金达2亿余元,维修、补助文物保护项目289处,有效遏制了我市古建筑状态进一步恶化的趋势。“非遗”保护方面,坚持以保护促传承、以传承促发展的理念,在“非遗”项目产业化方面成绩明显,尤其是潞绸织造、晋氏织造、高平绣活、阳城陶瓷、泽州铁器、谷柿香醋等传统技艺类项目转化发展势头良好。此外,民俗类项目结合旅游开发,产业化水平也显著提升,涌现出司徒小镇“千年铁魂”等一批“招牌”产品。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号