■李向军 “乾嘉陵川六诗人”是笔者对其的称谓,原本史籍中记载均称为“陵川六诗人”,因六人生活的主要年代在清代乾隆嘉庆年间,故此笔者在其前加上了“乾嘉”二字!

“陵川六诗人”的现存史料很少,有迹可查的基本都存于地方志中,如《山西通志》、《陵川县志》等。其中光绪《山西通志》中记载:“陵川六诗人集,秦懋效、和友邦、王琚、杨白仪、傅弼、杨灏,陵川杨乾初编”,上述人物中除杨乾初之外的六人便是“陵川六诗人”,这也是“陵川六诗人”的由来。可惜,这本由杨乾初编的《陵川六诗人集》已散佚,只能从仅有的资料中去探寻他们的足迹。

笔者曾在《寻声问韵觅诗人之秦懋效》中对诗人秦懋效进行过简单的分析,在此就不再赘述。而现有的资料中关于诗人杨白仪又未载一字,真正的“巧妇难为无米之炊”。好在“六诗人”中的其他四位和友邦、王琚、傅弼、杨灏还在部分诗文留存于世,给我们一点儿了解他们的机会。

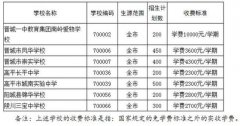

陵川古陵楼。

和友邦

和友邦,号晓园。光绪陵川县志载其“潜心力学,读书外无他嗜。诗文清微古淡,瓣香于王孟韦柳诸家。晚年境益困难,虽厨中无米,吟咏自适。入棘围十馀次,荐而未售。以岁贡候选蒲县训导,终于官。”简简单单几十个字,便将其一生说尽。那一句“厨中无米,吟咏自适”更是让人看到了文人的“酸楚”与“坚强”。

晚游十方寺

宝刹何年寺,秋行步夕曛。

晚烟千嶂合,清磬一林闻。

僧定门留月,山高塔挂云。

三衣消浩劫,到此洗尘氛。

秋日游可寒山乾明寺

何代乾明寺,秋风入古原。

可寒人不到,无暑鸟常喧。

斜日横云岭,疏花澹石门。

登高时极目,离落数字村。

宿夺火云居寺

精舍建何年,禅林别有天。

闲云眠石径,皎月照山泉。

犬吠松门静,钟鸣佛火悬。

软红此间歇,一榻卧寒烟。

这是晓园先生现存四首诗作中的三首,都与寺院相关,并且全是五言律诗。这说明诗人在“瓣香于王孟韦柳诸家”中更倾向于“王”。这里的“王”是指唐代大诗人王维。被后世称为“诗佛”的王维诗作中多充满禅意。而和友邦的“晚烟千嶂合,清磬一林闻”,“闲云眠石径,皎月照山泉”,是不是也可以看到王维“明月松间照,清泉石上流”的影子呢!

诗人和友邦的另外一首诗是《宿塔院寺》,是一首五古,“屡向精舍游,今来初地息。黄叶作绳床,白云为坐席。窗迎岸上青,门对池水碧。树远鸟声微,庭虚月光寂。人在百岁中,只是一朝夕。静听楞严颂,云房忽生白。林外霜钟鸣,惊起寻幽客”。我们已无从得知这座塔院寺坐落何处。诗中能告诉我们的只有诗人对禅的向往和领悟。“人在百岁中,只是一朝夕”。想一想我们的生命又何尝不是如此呢!不过诗人依旧没有从现实中解脱,尘世间依旧有他放不下的东西。“林外霜钟鸣,惊起寻幽客”。这一句,我们就不难理解和友邦最终的走向了。“终于官”也许才是他最好的归宿。和友邦曾著有诗集《卧云草堂诗集》,今亦不传。

王琚

诗人王琚留给我们的一首古体诗是《颂宋邑尊德政效柏梁体》。柏梁体为七言古诗,句句用韵,汉之后少有人作,即便大家也难有佳篇。而王琚在为人作颂之时敢于选用柏梁体,一口气写下二十四韵,足见其底蕴深厚,学识非凡。

“好为古文,力追韩柳欧苏诸大家”,正是光绪陵川县志中对王琚的记述。同样他也和大部分古代诗人一样,生平事迹无从考证,只有县志中所记载的寥寥数笔和四首诗作。“工诗”的王琚,曾在当时与杨云亭齐名,并有“王杨”之号。《光绪山西通志》中记载诗人曾著有诗集《偶一草》。

古陵楼对雪

楼阁郁嵯峨,凭栏意如何?

清光无远近,寒锁玉山多。

黄围洞

世外绝尘缘,心空四想天。

白云闲似我,青嶂静如禅。

洞口山花笑,松梢鹤自眠。

不知山月上,疑是法轮圆。

这是诗人王琚留存到现在的两首近体诗作。他也像每一位陵川诗人一样,对“陵川古八景”的歌咏都是作为基本功课来作的。如果诗人的《偶一草》能流传至今的话,里面一定少不了其他景点的作品。不过有这一首《古陵楼对雪》传世足亦,在众多关于古陵楼的诗中,这首小绝算是别开生面,没有历史的沉重,没有尘俗的繁杂,留给我们的只有一份宁静和高远。也只有如此心境才能吟出“白云闲似我,青嶂静如禅”的句子吧!

杨灏

杨灏,就是前面提到与王琚并号“王杨”之中的杨云亭。云亭是他的字。在县志关于杨灏的介绍,除了名字就剩“贡生,有诗名,为邑六诗人之一”这十数个字。

诗人杨灏留存下来的诗,现在只能找到六首,除了题为《凤山即景》的诗作之外,其余五首一律与寺庙有关。有时候,我们不知道是寺庙应该感激诗人,还是诗人应该感谢寺庙。寺因诗而名,诗因寺而存,这也是一种因果吧!仔细想想,中华传统文化中的很大一部分都得益于寺庙才有所留存。

花瓶寺

幽觅花瓶寺,盘回入薜萝。

白云封谷口,红杏满岩阿。

禅意妙香永,佛心空色多。

无人知此境,惟有老头陀。

南阳寺

一带危峰挂晚晖,青山断处露禅扉。

香台频有天花坠,胜地何年锡杖飞。

磴陟虎溪云上履,松攀龙谷翠生衣。

潺潺流水如斯洞,日暮庵僧游未归。

这两首诗所题写的花瓶寺和南阳寺的名字现在已很少出现在人们的视野之中。从上述两首诗中我们也可看出当时这两座寺庙也早已无人住持,渐于荒凉之中。而现在,南阳寺还有遗迹“如斯洞”可寻,花瓶寺就只剩下“县城东70里许”的一句记载和前人留下的诗句。“禅意妙香永,佛心空色多”。诗人杨灏到此一游,多半也只是寻幽访古而已。

杨灏还有三首关于寺庙的诗,分别是《宝应寺》、《灵岩寺》和《过王芦洲兴福寺书舍》。幸运的是这三座寺庙现在都还在,其中宝应寺和灵岩寺大有复兴之势。只是笔者还未曾到过兴福寺,也不知诗中所提的书舍是否还在,更遗憾的是王芦洲其人,到如今留给我们的只有一个名字。

凤山即景

飘零复磊落,孤云何所宜。

云云凤山下,容与良在兹。

烟销一径绿,水流山之陂。

侧见山杏花,背岩两三枝。

惟携一壶酒,独游亭午时。

清风松下来,穆如澹无为。

尽管上面写寺庙的诗占了诗人杨灏留存诗的大多数,但在我看来,这首《凤山即景》才更像是诗人性情的真实写照。他就像诗中那一朵孤云,“飘零复磊落”。只有在故乡这片山水之中,才可以“容与良在兹”,一壶老酒,一阵清风,一缕诗情,足以慰此一生。

傅弼

傅弼可能是“陵川六诗人”中被现代陵川人提起最多的名字。这不是因为诗,而是因为他的一篇《陵川赋》。这篇文赋从山川地理再到草木动物以及历史人物等等,将陵川风土人情概而述之,实属高屋建瓴,出手不凡,堪称陵川文坛第一篇。

在光绪陵川县志中对傅弼的介绍也较其他几位多了些笔墨。“傅弼,字筑岩。贡生。幼负才名,作为文赋,皆奇恣博丽,为名医怀西先生哲嗣。故尤精岐黄。寓晋阳时,抚军藩臬皆延为上客,以为青主后身。著《滋雨山房集》,散佚罕存”。这里提到的“青主”即明末清初的道家思想家、书法家、医学家傅山先生。当然,在梁羽生先生的武侠小说《七剑下天山》中,他还是位剑客。

我们无从考证傅弼是否真的是傅山先生的后人,但从他这段简历中足以知道他是一位奇人。以傅弼的才学仅得一恩贡的身份却是让人对科举又平添了几分怨言。“不为良相,便为良医”。这也是中国儒家知识分子济世救民的情怀,并且深深地烙在他们每一个人的心中。傅弼也不例外。

马鞍山

峭壁染晴云,青危如削玉。

夕阳下远山,澄然湛虚绿。

南岩

繁林澄落照,石磴沉清景。

日夕山意凉,参差乱松影。

北岩

灌木耸乔岑,虚岚淡崖壁。

深林返照明,苍翠浓如滴。

胡桃精舍

色相空梵域,尘襟静薜萝。

倚槛默不语,闲阶清荫多。

上述便是傅弼的诗作存世5首中的4首,皆为五言绝句。傅弼的这几首小绝已丝毫看不出他写《陵川赋》的气势,反而显得那么朴实平和。或许这与年龄有关,时间真的可以改变一个人。被人尊为“上客”终非诗人所愿,也许能在故乡的山山水水间闲游才是他真实的自我。“倚槛默不语,闲阶清荫多”。望着槛外的一切,诗人那一刻在想什么呢?

对于“陵川六诗人”,历史留给我们的只有残缺的文字。我们能拾起的有多少属于他们自己已无从界定。古人云“诗言志”。可惜他们创作的大部分诗作却早已随风远去,要从剩下的几首或十几首诗中去解读一个人的心路历程或许有些牵强。但我还是选择了去解读,试图从每一个字眼中去找出一点儿蛛丝马迹。不为别的,只为能让更多的人了解陵川这座小城曾经的诗人。

晋公网安备 14050002000555号

晋公网安备 14050002000555号